En suivant ma curiosité pour la littérature qui s’écrit en Suisse, j’ai ajouté un jour à mon panier d’achats un recueil de récits de Erica Pedretti, Combien d’aurores encore …, édité à Genève, chez Zoé. Un peu plus tard, et pour ajouter à la confusion, un roman qu’elle a publié aux Editions Ecriture à Paris en 1992, Valérie ou l’oeil profane. En me fondant, sans creuser plus avant, sur la consonance de son nom, j’avais classé ce livre à l’époque parmi les nombreux livres de littérature italienne qui remplissent quelques rayons de ma bibliothèque au deuxième étage. Ce qui explique aujourd’hui pourquoi j’ai mis autant de temps à le retrouver, puisque je savais – depuis longtemps déjà, que Erica Pedretti, si elle vit en Suisse depuis 1945, écrit en allemand. De plus, elle est d’origine morave, de cette Europe centrale brisée par les guerres qui ont bouleversé le continent sans discontinuer sur tout le 20e siècle.

Fin juillet 2013, j’étais dans la petite librairie de Anne Ceran, à Montolieu, l’Alcyon. Il faisait un temps d’été lumineux et venteux, comme le ciel peut amener parfois depuis l’Atlantique, en cette période de l’année, des successions de cumulus extraordinairement étagés, des orages puis des matinées d’ombres fraîches et chaudes à la fois de grandes claques éblouissantes de soleil. J’aime passer chaque année à Montolieu, et particulièrement dans cette librairie – la libraire est charmante, et j’y fais toujours des découvertes parfaites.

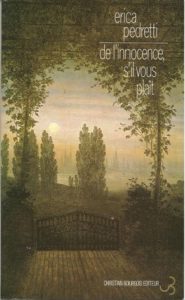

Le 31 juillet, je sors d’une pile le petit livre de Erica Pedretti paru en 1997 chez C.Bourgois, De l’innocence, s’il vous plaît (Harmloses, bitte). Moins de 100 pages, mais des pages d’un récit frappant, l’évocation troublante de ce qui serait une époque de guerre pour un enfant perdu. Le texte est extraordinaire.

Je l’ai laissé reposer pendant plusieurs semaines, feuilletant quelques pages, me promettant un moment d’attention et de disponibilité particulières pour le lire.

A New York, le 1er septembre, je suis sur la High Line, dans le bas de Manhattan, sur les terrasses aménagées dans ce qui fut une ligne de métro aérien, aujourd’hui un chemin de promenade urbaine, couvert de plantes et de buissons agencés, garni de bancs et d’espaces de repos. Un havre de paix et de verdure dans la ville, à 30 mètres au dessus des rues passantes, de la circulation. Mais ce jour là, c’est dimanche, il fait calme et chaud, humide car le temps est à l’orage, couvert, avec à peine assez d’air pour rafraîchir l’après-midi. Les échappées, par les rues transverses, donnent sur les plaques d’argent de l’Hudson.

A New York, le 1er septembre, je suis sur la High Line, dans le bas de Manhattan, sur les terrasses aménagées dans ce qui fut une ligne de métro aérien, aujourd’hui un chemin de promenade urbaine, couvert de plantes et de buissons agencés, garni de bancs et d’espaces de repos. Un havre de paix et de verdure dans la ville, à 30 mètres au dessus des rues passantes, de la circulation. Mais ce jour là, c’est dimanche, il fait calme et chaud, humide car le temps est à l’orage, couvert, avec à peine assez d’air pour rafraîchir l’après-midi. Les échappées, par les rues transverses, donnent sur les plaques d’argent de l’Hudson.

Des familles, des touristes, des badauds, toutes les langues du monde, croisent sur ces terrasses. Je suis sur un banc, en fin d’après-midi et j’achève De l’innocence, s’il vous plaît. Très grande émotion.

Je viens d’un pays plein d’étangs aux carpes. Étangs derrière de hauts murs de jardins, calmes, profonds et noirs sous de vieux sapins, sous des saules, entourés de vignes vierges, de rosiers grimpants, de clématites. Étangs d’usine où se mire le blanc zigzag des sheds, où un fragment de chaux effritée fait parfois flac, où nagent des cheminées rouges, brisées; où une sirène scie des ondes circulaires, tôt le matin et à midi.

(…)

Cette année, de petits chevaux russes galopent sur les vastes prairies entre la piscine et l’usine. Des chevaux bruns et trapus galopent en formant de grands cercles, puis un seul cercle, et à nouveau de nombreux cercles qui se recoupent, tournant à gauche, à droite, les uns contre les autres, les uns derrières les autres; les Cosaques à cheval tiennent sous les bras des balles d’étoffe; des rouleaux de soie longs et épais forment des cercles dans l’herbe.

(…)

Cours

cours par le jardin, derrière l’arbre, cours vite, dans la piscine, cours, entre deux sentinelles derrière les noisetiers, cours entre deux sentinelles en patrouille, dans la cour, stop(…)

Peut-être les murs se sont-ils effrités depuis, effondrés à certains endroits, déjà les fleurs envahissent toute la région; on devrait aller voir de quoi cela a l’air maintenant, on pourrait ramasser des semences de plantes qu’il n’y a pas ici;

mais si les murs avaient été pourtant remis en état et relevés depuis, si l’on avait renouvelé les tessons sur le haut du mur, condamnant tout regard, tout accès; si les haies de sapins n’avaient pas été taillées depuis des décennies, si elles avaient atteint la hauteur des maisons, du ciel, et si le jardin derrière étouffait à l’ombre

ou, pire encore, s’il n’y avait rien là-bas, ni jardins ni étangs ni fermes ni champs, si tout n’existait que dans des rêves(…)

tu aurais préféré ne pas les voir, ne rien en savoir pour rien au monde maintenant, tu ne cesseras plus de te raidir et de te taire au beau milieu de conversations innocentes, de pâlir devant des enfants vivants et gais, de sursauter en criant au milieu de rêves fiévreux, de te heurter, épouvantée dans des nuits blanches sans cesse répétée, contre des cadavres jetés aux ordures.

(…)

Dans le compartiment, il fait noir comme dans un four, seule une cigarette, tant qu’elle brûle, éclaire faiblement un nez, l’os de la pommette, des yeux, une partie du front.

Qui t’a mise dans ce train ? (Les hommes aussi sont déjà soumis à la loi de l’offre et de la demande, sont exportés et importés). N’oublie pas le cordonnier !

Non, on n’en est pas encore là; tous les trains passent encore sans s’arrêter. Nous avons encore le temps d’une dernière histoire.