SHOAH, film de Claude Lanzmann, 1974/1985, 9h30′

NUIT ET BROUILLARD, film d’Alain Resnais, 1954/1956, 32′

LE VOYAGE DE PRIMO LEVI (La strada di Levi), film de Davide Ferrario, 2006/2008, 1h32′

WELCOME, film de Philippe Lioret, 2008/2009, 1h50′

Pour nous aussi, citoyens du nouveau siècle, la trêve est finie. On ne sait pas ce qui nous attend mais on peut parfois voir le futur à travers les questions que le passé a laissées sans réponse.

(Introduction du Voyage de Primo Levi).

À l’occasion de la sortie du nouveau livre de Claude LANZMANN [Le lièvre de Patagonie], j’ai choisi de revoir1 le film qu’il avait réalisé dans les années 70: Shoah. Et dans ces dernières semaines du mois d’avril 2009, j’ai vu trois autres films dont le lien avec la mémoire m’est tout à fait évident. Même si les quatre films sont totalement différents.

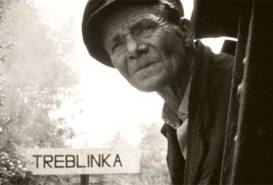

SHOAH2

En trois soirées, j’ai vu la totalité de Shoah. J’étais captivé. Non pas véritablement horrifié, parce que je m’attendais à ce que j’allais voir, mais captivé par cette science de l’inéluctable, cette fascination de la machine réglée parfaitement, dont l’organisation dans la performance était absolument extraordinaire. Dans cette organisation, tous les rouages sont parfaitement huilés. Il n’y a que de très rares échappatoires. Les victimes elles-mêmes sont fascinées par le mouvement irrésistible de cette mécanique. Ceux qui en sont sortis n’ont pu le faire que parce qu’ils ont réussi à échapper à cette fascination. Il suffit de voir comment les déportés eux-mêmes sont enrôlés dans le processus de leur propre extermination: ils sont forcés de payer eux-mêmes les convois avec les biens dont on les a spoliés, ils construisent eux-mêmes les crématoires et les baraquements, les infrastructures qui serviront à anéantir leur propre famille. Continuer la lecture de « Pour ne pas oublier »