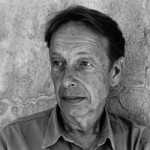

J’ai noté, il y a bien des années déjà, ce très beau texte de Philippe JACCOTTET [extrait de Notes nocturnes]. Il éveille un écho: les Poteaux d’angle de Michaux. J’aime l’idée de ces piles sur lesquelles s’appuyer, de ces poteaux auxquels on s’adosse. Nos découvertes – de lecteurs, d’auditeurs, d’artistes – sont progressivement remplies de ces poteaux. Ils forment, petit à petit, une véritable forêt.

J’ai noté, il y a bien des années déjà, ce très beau texte de Philippe JACCOTTET [extrait de Notes nocturnes]. Il éveille un écho: les Poteaux d’angle de Michaux. J’aime l’idée de ces piles sur lesquelles s’appuyer, de ces poteaux auxquels on s’adosse. Nos découvertes – de lecteurs, d’auditeurs, d’artistes – sont progressivement remplies de ces poteaux. Ils forment, petit à petit, une véritable forêt.

Adossé, vermoulu,

à ce pilier à peine moins précaire,j’aimerais ne plus délivrer que des paroles

qui éparpillent les toits

(car même un toit de paille pèse trop

s’il vous sépare du rucher nocturne).Des paroles pareilles

aux actes des fleurs, bleus ou rouges,

à leur parfum.Je ne veux plus des labyrinthes,

même pas d’une porte :juste un poteau d’angle

et une brassée d’air.Déliés les pieds, délié l’esprit,

libres, mains et regards :alors, le deuil nocturne

est entamé par en bas.