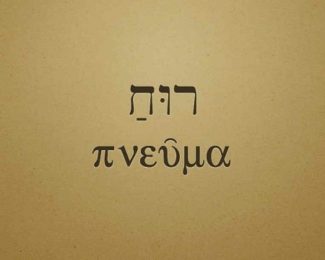

Le mot hébreu Ruach a 4 significations : le sens original est « le vent » ; les sens dérivés : « nullité, vanité » ; « souffle de vie » ; « humeur, colère ». (notons le rapport entre le vent, le souffle et l’émotion).

Ruach est donc à la fois le « bruit de fond », le vent qui précède l’apparition de tout son élaboré, le chaos sonore ; mais aussi le souffle de vie, celui qui crée, et le vecteur de l’émotion primaire. Avec une connotation forte de vacuité, de nullité. Le chant, qui participe de tous ces sens à la fois et émerge du bruit de fond comme le son le plus élaboré, est aussi le vecteur privilégié des émotions. Son espace est intangible et vacant.

François CHENG (Dialogues avec F.Rey, p.32) présente cette vacuité, ce vide dans la tradition chinoise:

Le vide positif est donc à percevoir comme l’espace où se régénère et circule le souffle, le lieu par excellence où s’effectuent les transformations. Ni principe abstrait, ni catégorie vague, le vide est dynamique, intervenant au sein de la vie courante. Pour ce qui est du fonctionnement du souffle lié au vide, on distingue, à la base, trois souffles qui agissent en concomitance : le Yin (douceur réceptive), le Yang (puissance active) et le vide-médian. Ce dernier prend place lorsque le Yin et le Yang sont en présence ; il a le don naturel d’entraîner les deux souffles dans l’interaction, et par là dans le processus de la mutation réciproque. En ce sens, la pensée chinoise est résolument ternaire.

Le souffle est un mouvement circulaire, ininterrompu, qui englobe inspiration et expiration, comme un aller-retour pacifique. Il met le corps en contact avec la terre, comme si le rythme respiratoire du chanteur s’accordait au mouvement des choses et des êtres. L’air est à la fois l’aliment du chant et le vecteur de la vibration , qui est elle-même dans le corps – partie intégrante de son rythme (cardiaque et respiratoire), et à l’extérieur, comme onde vivante, multiple, en perpétuelle évolution.